当我们听到“天龙八部”时,或许会联想到武侠小说或奇幻故事。然而,这个词汇的真正源头深植于古老的佛教经典之中。它并非随意组合,而是有着特定的构成和深刻的含义,指的是以天、龙为首的八类护法神众,常在佛陀说法时参与听法,象征着佛法教化的广阔无边。

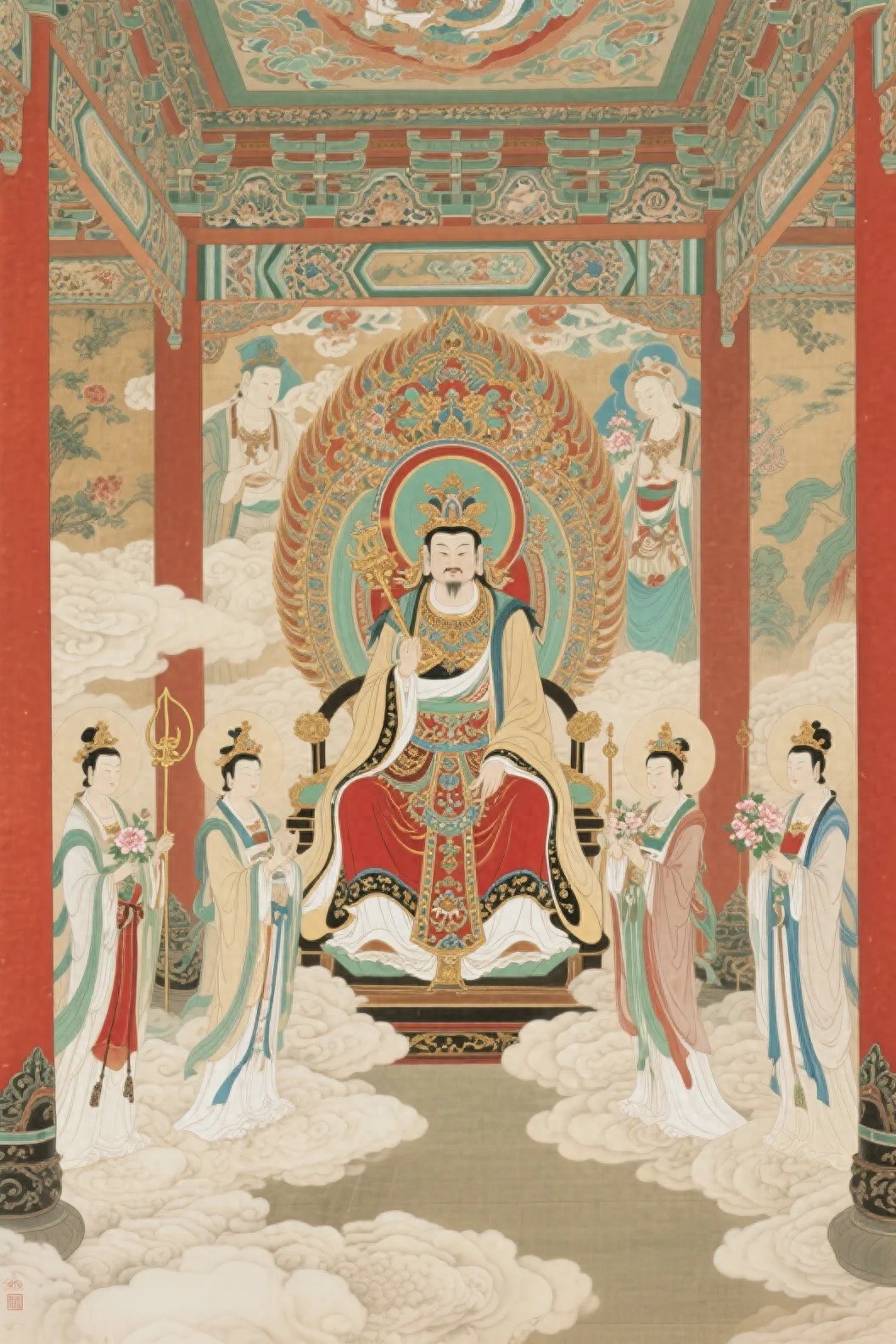

(一)天宫巍峨龙潜渊:尊贵与威猛的引领者

八部众中,天众居首。佛教宇宙观描绘了欲界、色界、无色界三界。天众便生活在这层层叠叠的天界之中。欲界六天,色界十八天,无色界四天,皆是天人居所。他们福报深厚,寿命远超人间,生活殊胜。帝释天、大梵天王等,便是天众的领导者,常被民间尊称为神。然而,天界并非永恒。佛说无常,天人寿尽,亦有“天人五衰”之相:衣裳垢腻,头上花萎,身体臭秽,腋下汗出,不乐本座。这是天人最大的悲哀,终难逃脱轮回。

紧随其后的是龙众。此“龙”非同中国传说之龙,更近于古印度神话中的“那伽”,是水中生灵的强大代表,实为蛇神。古印度人认为龙力大无穷,能行云布雨。佛经中常提龙王,如娑竭罗龙王,其八岁幼女听闻《法华经》后,即身成佛,震撼了在场的天龙八部。龙众虽神通广大,能大能小,能隐能显,但仍属六道众生,需听闻佛法,寻求究竟解脱。

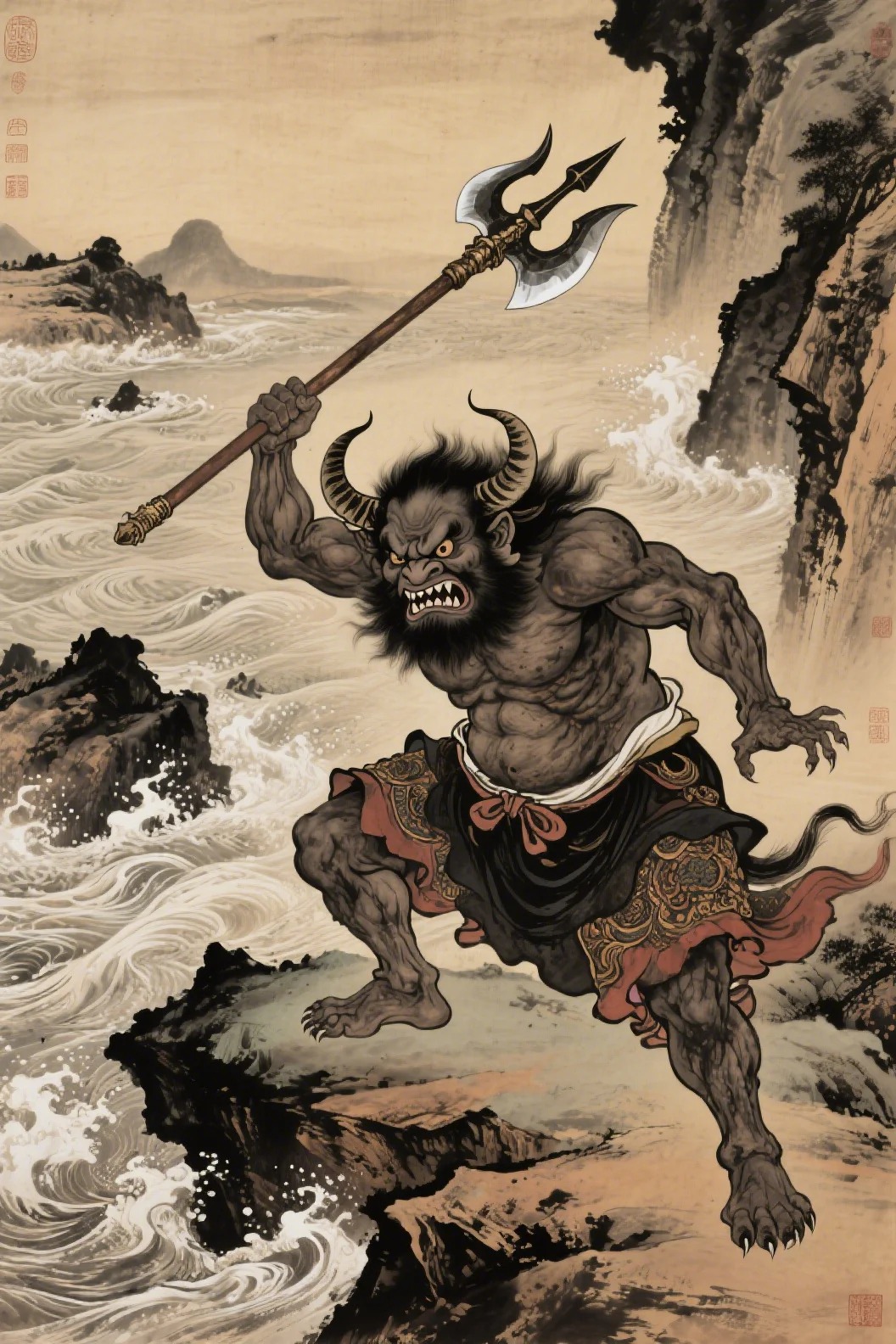

(二)善恶难辨修罗场:勇健与嗔妒的矛盾体

夜叉,梵语意为“捷疾鬼”或“勇健”。他们是佛经中的一类鬼神,行动迅捷,力量强大。夜叉形象多变,或为美貌青年,或为丑陋侏儒。他们遍布天空、大地甚至水中。世俗观念常视夜叉为恶鬼,但在佛教中,许多夜叉受佛陀教化,发愿成为护法善神。夜叉八大将等,其职责便是“维护众生界”,展现了从恶向善的转化可能。

阿修罗,则更为特殊。他们性情暴躁,易怒好斗。男性阿修罗极为丑陋,女性却异常美丽。阿修罗王常与帝释天争斗。只因阿修罗有美女而缺美食,帝释天有美食而无美女,彼此嫉妒,战火不息。阿修罗虽有神通福报,却因嗔心、妒心、疑心炽盛,难得安宁。他们听佛说法,总疑心佛偏袒帝释。佛说“四念处”,他便要说“五念处”。这种好胜与偏执,使他们虽近于天道,却常被归入恶道之列,警示众生嗔恨之害。

(三)妙音仙乐香风绕:空灵与幻变的艺术家

干达婆,被称为“香神”或“乐神”。他们不食酒肉,仅以香气为食,自身亦散发浓郁香气。干达婆是天界帝释天的乐神之一,精通音乐,演奏时能令众神沉醉。其梵语原意含“变幻莫测”之义,故魔术师、海市蜃楼(干达婆城)也与其相关。他们的存在,如同香气与音乐,缥缈空灵,难以捉摸。

紧那罗,同样是音乐之神,专司演奏法乐。梵语意为“人非人”,因其形象似人,头顶却生一角,令人疑惑。他们善于歌舞,是帝释天的另一类重要乐神。敦煌壁画中常见的飞天乐伎形象,许多便源于紧那罗。他们以优美的法音赞颂佛法,庄严道场。

(四)金翅裂空蟒踞地:吞噬与蜕变的守护者

迦楼罗,即大鹏金翅鸟。这种神鸟体型巨大,双翅展开达数百万里,以龙(那伽)为食。传说每日需食一龙王及五百小龙。迦楼罗翅膀色彩庄严,头有如意宝珠,鸣声悲苦。然而,因长期吞食毒龙,体内毒素积聚。临终之时,毒发自焚,肉身燃尽,仅余一颗纯青琉璃心。岳飞被演义为大鹏金翅鸟转世,寄托了人们对英雄的崇敬。皈依佛法后,迦楼罗亦成为护法神。

摩睺罗伽,乃大蟒神,人身蛇首。又称“地龙”,与天龙相对应。经中解释,他们因愚痴嗔恚感得蟒身,“聋呆无知”。但也正因如此,反而能“乐脱伦、修慈修慧”,有机会通过修行摆脱原本的生命形态,挽回前因,实现生命的蜕变与提升。他们代表了即使身处低类,依然有向善提升的潜力。

(五)凡尘悲欢入经卷:世间万象的象征

天龙八部,这八类神道怪物,虽形态能力各异,善恶交织,却共同皈依于佛陀的教化之下。他们从各自的领域汇聚而来,聆听妙法,护持正道。他们的故事,充满奇幻色彩,却也蕴含著深刻的佛法譬喻:天人的无常警示,龙众的威猛与局限,夜叉的转化可能,阿修罗的嗔恨之祸,干达婆与紧那罗的艺术供养,迦楼罗的业力与悲壮,摩睺罗伽的蒙昧与潜能。

著名武侠小说作家金庸先生,慧眼识珠,以此为名,创作不朽巨著《天龙八部》。小说借用此名,并非简单对应人物,而是以此象征大千世界芸芸众生。书中人物乔峰、段誉、虚竹乃至慕容复、阿紫、游坦之等等,他们的命运、性格、际遇,恰如这八部众生,有高贵,有卑微,有善念,有恶行,有神通,亦有烦恼。小说主旨“无人不冤,有情皆孽”,深刻描绘了人性的复杂与世事的无常,与天龙八部众生自身的故事,形成了奇妙的互文关系,将佛法的哲思融入江湖情仇之中。

结语

天龙八部,是佛教世界观中重要的护法群体。他们来自六道各处,代表了宇宙间多样的生命形态与力量。他们的存在,丰富了佛教的文化内涵,也为后世的文学艺术提供了无尽的想像空间。从古老的佛经记载,到现代的文学演绎,天龙八部始终是一面映照现实、引发思考的奇幻之镜。这八部众生,在佛前合掌,既是护法,亦是求法者,他们的形象,永恒地定格在庄严的灵山会上。